余市でおこったこんな話「その251 余市文芸」

トップ > まちの紹介 > 余市でおこったこんな話 > 2025年 > 余市でおこったこんな話「その251 余市文芸」

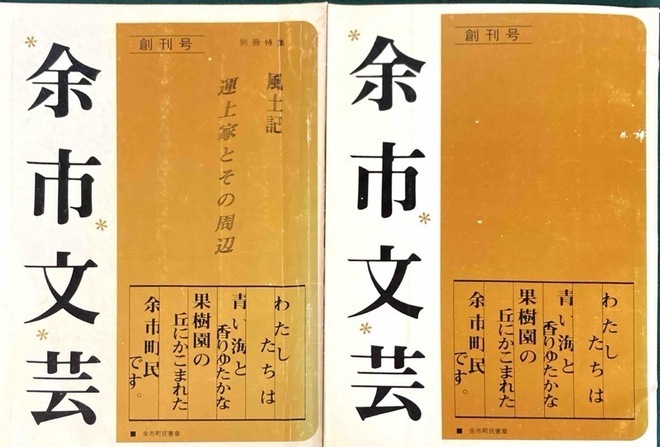

昭和51(1976)年の春、『余市文芸』創刊号が創刊されました。

A5版、108ページのボリュームで、発行編集人は余市郷土研究会「余市文芸」発刊部で、印刷は余市商工社さん、タイプは小杉文さん、印刷製本は同会発刊部と江戸さん、月舘さんとなっています。

巻末の「あとがき」には、この文芸誌の刊行を担った発刊部から、「余市郷土研究会は昭和七年創立以来、郷土の文化財の発見保存に地道に活動を続け、この間発刊物も二十種余り出版して来ましたが、さらに一歩進めて、この世代に生きる町在住者の方々の作品をも含めて"余市文芸"として、より多くの人々に親しんでいただくこととなり」とあり、あわせて小柄町長(当時)への謝辞が述べられています。

創刊号には別冊で「風土記 運上家とその周辺」も刊行され、モイレ山の余市側に面する断崖が、シカ猟の際にアイヌ民族がそこに追い詰めて捕獲した場所と伝わっていること(「モイレとその往来」)、また崖下には「岩清水」があって、数年前(昭和40年代か)まではカムイワッカ(神の水)として、お正月の若水に利用されていたことが紹介されています。

その他にも「ヨイチの運上家」、「建物と重文としての指定と復元」、「林家 古文書の記録」など、『余市文芸』が刊行された昭和51年からはじまった運上家の復元工事を盛り上げようとする気運が感じられます。

創刊号の本篇目次には、越後谷悦さんの「思い出の坂道」、北見恂吉さんの「『海鳴』第百九十号に念う(おもう)」、久保武夫さんの「余市湾の古い地名」が並び、随筆や詩、短歌が続きます。

久保武夫さんの地名考は、松浦武四郎などの著作を引用しながら、モイレ、ハルトル(役場前の切通しの西側)、オタノシケ(浜中町付近)、ヌプパオマナイ(沢町の平地一帯)、ヤマシ(ヤマウス、港町付近)などのアイヌ語地名についての解釈を試みています。

その他、詩は余市高校の2年生3名を含む6名が、短歌は17名の作品が寄せられています。

大川町にお住いの方の短歌、「茂入山の四季」はご本人が日々眺めていた桜や紅葉で彩られた茂入山の景色を詠んでいます。別の方の「白岩の月」は、車を運転して余市に向かっていた初秋の夜、崖の上に見えた、あまりにもきれいな月の景色を詠んでいます。

『余市文芸』創刊の30年ほど前、昭和21年7月に文芸誌「渚」が発刊されました。「戦後の荒廃した精神に、少しでもうるおいをと、当時沢町小学校の教師だった吉川尚志さんが、「月給すべてをつぎこみ、創刑号発刊にこぎつけた」そうです。

また昭和25年1月には短歌の月刊誌「落葉松」が発刊され、「余市ほどの町に、歌の雑誌一つ位はどうしてもあってほしいという思ひが誰の胸にもあって」というのが刊行の理由だったと、同誌刊行の中心人物だった北見恂吉さんが述べています。

この他にも町内で編まれていた文芸誌は「よいち」、俳誌では「緋衣」がありました。

『こんな話』その31で紹介した『月刊郷土誌よいち』(余市文化連盟)が刊行されたのは昭和28年のことでした。明治時代から地域のさまざまな人たちが詩や短歌、俳句、随筆、小説などを創作し、句額をお寺や神社に奉納したり、発表する場を求めて文芸誌を刊行してきたのは、町の文化力が高いことの現れでした。

『余市文芸』創刊号の巻末には、余市町文化団体・サークル名簿があって、そこには日本舞踊、美術、太鼓、民謡、詩吟、バレエ、俳句、短歌、写真と、文芸にとどまらず、様々な文化団体が活動していたことがわかります。

写真 黒川新国道(『広報よいち』昭和35年1月1日発行)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課 広報統計係

〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地

電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144